- ホーム

- 読み物。

読み物。

Blog

-

ケニア・ニエリ・ワチュリ FWの販売が始まりました。

2025年12月11日

ケニア・カリンドゥンドゥの販売が終了し、新豆のケニア・ニエリ・ワチュリ FWの販売が始まりました。 web販売はショピングカートの準備が整い次第、開始する予定ですので、もうしばらくお待ちください。 …

-

体が冷えるコーヒーと体が温まるコーヒー。

2025年12月10日

これはボクが感じて書いている訳ではなくて、お客さまから聞いたことを書いている。 体が病気がちであったり、感覚が敏感で低気圧が近づいてくると体調が悪くなる人など、何かを食べたり飲んだりした際に、そ…

-

明日、12/7(日)は浜松城公園・HOT CHILL MARKETに出店します。

2025年12月6日

明日は、Local Action Hamamatsuさんが主催するイベント「HOT CHILL MARKET」に出店します。 Local Action Hamamatsuさんの「森の朝市」に出店…

-

コーヒーの味づくりは、抜き方である。

2025年12月5日

かれこれコーヒー焙煎を30年も続けてきて思うことは、コーヒーの味づくりとは「抜く」技術であるように思う。 「何」を抜くのか、または「どうやって」抜くのかである。 それら「抜く」ための技法の中で…

-

無事にコーヒーフェスが終わりました。

2025年12月4日

毎年、コーヒーフェスに向けてかなり準備をしています。 まずは、コーヒーフェスで使う豆の準備から始まります。 当店の場合では、「クオリティ」と「フレーバーのキャラクター」の両者が存在する特別な豆…

-

明日の営業は、喫茶コーナー17時まで!

2025年11月28日

明日は、日曜日のコーヒーフェスの準備のため、17時で喫茶コーナー終了です。 コーヒー豆の販売は、通常とおり18時まで営業しております。 *前売りチケット販売も18時まで。 以上、よろしくお願…

-

今週末は、浜松城公園で浜松ローカルコーヒーフェスに出店します!

2025年11月27日

今週末の11/30(日)は、浜松城公園で開催される「浜松ローカルコーヒーフェス2025」に出店します。 9:00~15:00(*当日チケット販売 9:30〜) 例年と同じく、マイカップ持参でコ…

-

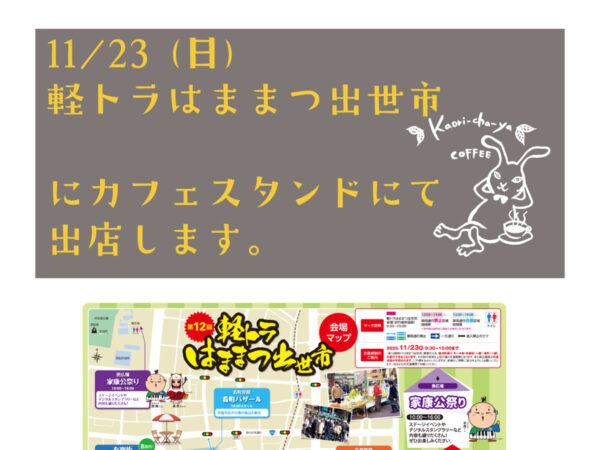

今週末、11/23(日)は「軽トラはままつ出世市」に出店します。

2025年11月20日

今週末の日曜日は、浜松の街なかで開催される「軽トラはままつ出世市」の松菱跡地に出店します。 かなりのにぎわいとなるマルシェで、10:30~14:30のイベントとなっています。 元々が「軽トラ市…

-

コーヒー豆のwebショッピングの最小注文内容量の変更。

2025年11月19日

本日より、コーヒー豆のwebショッピングにおける1個あたりのグラム数を変更しました。 前回は、最小注文内容量が100g/1個でしたが、今回より135g/1個に変更になりました。 これは、メール…

-

エチオピア・グジ・ハンベラCWS・ナチュラル スロードライの販売を始めました。

2025年11月16日

本日より、エチオピア・グジ・ハンベラCWS・ナチュラル スロードライのコーヒー豆の販売を始めました。 ストロベリーのような甘いフレーバーと、トロピカルフルーツやストーンフルーツのフレーバーに、爽…